DARIO BELLEZZA : CONFESSIONI DI UN POETA.

Dario Bellezza è poeta e romanziere. Ha esordito con il romanzo "Storia di Nino" nel 1970 dopo aver pubblicato racconti e poesie su riviste letterarie. Appartiene ad una generazione di autori che seppero fare propri moduli narrativi diversi da quelli della tradizione italiana. Non si può certo ignorare come gli scrittori della beat-generation americana, primo fra tutti Jack Kerouac [Lowell, 12 marzo 1922 – St. Petersburg, 21 ottobre 1969], (uno degli autori prediletti da Bellezza) abbiano segnato il suo percorso artistico soprattutto nella sua produzione narrativa.

Anche i maledetti francesi, Jean Genet [Parigi, 19 dicembre 1910 – Parigi, 15 aprile 1986], Arthur Rimbaud [Charleville, 20 ottobre 1854 – Marsiglia, 10 novembre 1891], Georges Bataille [Billom, 10 settembre 1897 – Parigi, 9 luglio 1962], (di questi ultimi due Bellezza ha anche curato delle traduzioni), hanno influenzato la sua formazione artistica. Basti pensare alla diversità vissuta con travaglio che emerge anche e come greve sedimentazione di vissuto e come specchio catalizzante ed esprimente i malesseri, le contraddizioni, le difficoltà di contatto reale fra gli uomini in un vivere che avverte sotto di se il vuoto, ma che nello stesso tempo non sa protendere, ed egoisticamente non vuole protendere il proprio braccio per afferrare la mano che occasionalmente, forse per distrazione, l'altro ci tende da un altro pozzo simile al nostro.

Siamo vittime di noi stessi, forse.

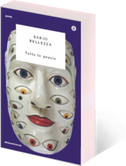

Nel "canzoniere erotico" (come viene definito nel retro di copertina il volume di poesia da Valerio Magrelli [Roma, 10 gennaio 1957, poeta, saggista] che ne ha curato la prefazione) "Libro d'amore", tutto questo è presente in modo continuativo. Il poeta sembra a tratti cedere e/o concedersi al compiacimento nel crudo cronachismo degli avvenimenti, ma ad una lettura più attenta sempre viene alla luce quanto doloroso, problematico sia questo compiacersi. Il sesso come unica espressione della vitalità, e la scoperta o l'ennesima constatazione di quanto breve ed effimera possa essere anche tale manifestazione. [Alessandro D'Agostini].

Siamo andati ad intervistare il poeta nella sua casa nel cuore di Trastevere a Roma [Dario Bellezza abitò nell'ultimo periodo della sua vita a Via Bertani n.d.r.].

A.D. Sta per uscire per i tipi di Mondadori il tuo VII libro di poesia [L'Avversario]. Tu non ritieni che questo periodo storico - come in passato mi hai accennato - sia propizio per la poesia. Perché? E che cosa è cambiato da sette libri a questa parte?

D.B. Non è che io dico che non siano tempi di poesia. Sono tempi di poesia finché esistono poeti. Dico che la poesia in se al di là dei risultati e della poesia è in questo momento perdente...

La poesia è anche un fatto sociale, perché entra nel sociale, rappresenta il sociale, dimensiona il sociale. In questa direzione la poesia serve meno di altre forme d'arte o di letteratura. Perché gli editori non puntano sulla poesia, perché non si guadagna..., per tutta una serie di perché.

G.A. Thomas Mann [Lubecca, 6 giugno 1875 – Kilchberg, 12 agosto 1955] dice nel racconto "UN' ORA DIFFICILE": "...Conquista del mondo e immortalità proprio del nome! di fronte ad una simile meta, che valore aveva la felicità di quelli destinati a rimanere sconosciuti? Egoista è l'uomo di eccezione, in quanto soffre”. Nella tua produzione letteraria il travaglio esistenziale è fonte d'arte ed ingegno? E quanto valore ha il desiderio ed il bisogno di vincere il tempo?

D.B. L'arte è una specie di provvisoria sconfitta della morte, l'artista che si rispetti la sente così, come una competizione, una guerra contro la morte e anche contro il tempo che della morte è figlio. Io penso che la cosa più importante, almeno in letteratura, sia proprio questa lotta, questo desiderio, nel momento della scrittura, di eternarsi, di trascendere il contingente, il presente, per trasferirsi in una dimensione ultramondana, metafisica. Penso comunque che questa sia una lotta impari. Alla fine vince sempre la morte.

A.D. Tu combatterai lo stesso contro i Mulini a vento; ovvero ti darai in qualche modo da fare per promuovere la vendita di ”L'Avversario"? [L'avversario, Milano, A. Mondadori, 1994 n.d.r].

D.B. Darsi da fare per vendere tremila copie non ha senso. Se avessi pubblicato un romanzo - ciò significa in prima edizione cinquantamila copie - sarei stato costretto a fare tutte le trafile di rito: i "maurizi-costanzi" ecc. dal momento che del libro “L'Avversario” me ne stampano tremila copie ciò non ha senso. Non devo vendere niente; si può dire che l'editore neppure le distribuirà. Agli editori della poesia non frega nulla, perché loro hanno deciso di uccidere i poeti e la poesia, tanto è che i giovani sono costretti a pubblicare in piccole edizioni, su riviste , o altrimenti a lasciare i propri scritti nel cassetto.

G.A. Ne' "IL IAGER DI SANDRO PENNA" [Sandro Penna, Perugia, 12 giugno 1906 – Roma, 21 gennaio 1977] hai scritto: "Forse si scrive per testimoniare o dimenticare la morte" che penso sia una verità comune a tutti i fruitori della parola, però affermi anche: "Non credo più alla letteratura che è un grande, inesorabile inganno che rovina la vita".

D.B. Penso che la letteratura sia in disaccordo, sia opposta alla vita. La vita ha un suo fluire, un suo flusso. La letteratura blocca la vita: la deve rappresentare. L'autore che la rappresenta si mette a guardarla. L'artista è come un guardone, un voyeur. Non può partecipare direttamente alla vita anche se crede di parteciparvi, ma ci partecipa fino ad un certo punto. L'artista è separato, questo poi si sconta negli anni, nel tempo.

A.D. Sono morti i poeti, la poesia, o è il pubblico ad essere sempre più refrattario ed ignorante ai moti dello spirito?

D.B. Questo veramente non te lo so dire, perché io non è che frequenti molta gente. In genere si parla oggi di un appiattimento causato dai mass-media e dalla televisione. Può darsi che questo sia vero, però non credo che questo sia il vero motivo per cui i giovani sono disincantati o sono lontani dalla letteratura. >>Seguita a Pagina 2

G.A. Come hai vissuto la rivoluzione culturale del ' 68, hai mai varcato "le porte della percezione" ?

D.B. Dal punto di vista letterario la letteratura non credo che serva totalmente a spezzare “il velo dei maya”. Ovvero come dice Huxley [Aldous, Godalming, 26 luglio 1894 – Los Angeles, 22 novembre 1963] superare le porle delta percezione ed entrare nella percezione assoluta, nel disinganno. Questo però può forse essere raggiunto da un santo, da un mistico, da un illuminato, da un Budda. In letteratura penso che sia più difficile riuscirci soprattutto perché la letteratura è il linguaggio e il linguaggio frena la possibilità di espandersi sempre di più.

G.A. Allora vedi il romanzo come qualcosa di più lucido della poesia ?

D.B. No. Dico che se tu hai delle visioni e le scrivi è già qualcosa di diverso rispetto a colui che ha le visioni e non le scrive. Nel momento in cui le trascrivi le stai già strumentalizzando, in questo senso trovo che la letteratura è qualcosa di imperfetto nei confronti della percezione assoluta, nella capacità di trascendere il reale.

A.D. Quale importanza dai al linguaggio, al linguaggio in poesia?

D.B. La poesia è linguaggio, ma penso che un autore che privilegi solo il linguaggio diventi un autore formalista. A me non basta il formalismo.

G.A. Negli anni cinquanta lo stesso Pasolini aveva delle difficoltà a dichiarare apertamente la propria omosessualità per paura di ritorsioni cattoliche, quali sono le conquiste che il popolo omosessuale ha ottenuto in questa società?

D.B. Credo che al di là delle parole, al di là delle promesse, al di là del fatto che ci sia più tolleranza, alla fin fine le cose sono rimaste tali e quali. Ovverosia: per tutti i diversi e non solo per gli omosessuali vigono nella società borghese, piccolo borghese, e proletaria dei grossi pregiudizi, per cui noi non siamo abituati ad una vera forma di civiltà che significa rispetto dell'altro, soprattutto in Italia; c'è soltanto violenza morale, sarcasmo, ironia al meglio, al peggio c'è proprio violenza fisica, razzismo ecc. Mi sembra che la situazione non sia tanto cambiata.

A.D. Noi viviamo l'epoca della "frammentazione" per antonomasia e non mi riferisco al mondo della politica che comunque si offre come esempio funzionale ad esprimere il concetto. Non esistono più ideali unificanti ed assoluti per i quali vivere, credere, sperare. Pensi che ciò abbia determinato o sia stato in qualche modo influente sulla frammentazione dei percorsi artistici contemporanei, sulla preponderanza del minimalismo artistico?

D.B. Io sono contrario al minimalismo in letteratura; esso è appiattimento, è riduzione, perdita del soggetto a favore dell'oggetto. Io do importanza ai sentimenti, i minimalisti non danno importanza ai sentimenti. Il minimalismo direi che è un po una replica del "noveau roman", della sua visione oggettiva del reale, affinché la schizofrenia universale sia registrata anche dalla letteratura. Questo è ovvio e soprattutto in poesia, ma questo avviene da sempre: da Rimbaud, da Mischima [Yukio, Tokyo, 14 gennaio 1925 – Tokyo, 25 novembre 1970], fino a Zanzotto [Pieve di Soligo, 10 ottobre 1921 – Conegliano, 18 ottobre 2011] ecc. La patologia viene trasferita nel linguaggio a testimoniare questa frammentazione, cosa che, mentre in poesia funziona bene, invece nel romanzo non funziona.

G.A.. Sempre ne "Il LAGER DI SANDRO PENNA " affermi che sei il custode di segreti, di ricordi di Penna, di Moravia [Alberto, Roma, 28 novembre 1907 – Roma, 26 settembre 1990], di Pasolini [Pier Paolo Pasolini, Bologna, 5 marzo 1922 – Roma, 2 novembre 1975], di Elsa Morante [Roma, 18 agosto 1912 – Roma, 25 novembre 1985] ; come erano in privato, nel loro vivere quotidiano?

D.B. Sulla Morante ho scritto due libri: ANGELO e L'AMORE FELICE, quindi rimando a quelli. E in due parole è difficile spiegare come erano questi scrittori. Ho detto che sono il custode di ricordi in senso polemico per dire che una certa tradizione letteraria è morta, è finita, e nessuno la ricorda più. Io credo che questi scrittori fra i tanti meriti avevano quello di vivere in funzione delta letteratura senza strumentalizzarla, soprattutto la Morante e Sandro Penna. Penso che la letteratura sia un sacerdozio, sia qualcosa a cui ci si deve dedicare completamente.

A.D. Che cosa pensi delle avanguardie ?

D.B. Le avanguardie hanno avuto la loro funzione storica, ma oggi fare avanguardia sarebbe ridicolo. /'avanguardia sarebbe retorica.

G.A. Sei stato più volte in Marocco e precisamente a Tangeri che negli anni sessanta è stato un luogo simbolo della libertà, dove gli artisti considerati pericolosi, per la stabilità politica ed istituzionale dei loro paesi di appartenenza, vi si rifugiavano vivendo tranquillamente la loro sessualità ed esperienze psichedeliche. Cosa è rimasto della Tangeri dei Ginsberg, dei Kerauc, dei viaggi acidi ?

D.B. A Tangeri ci sono stato /'ultima volta cinque o sei anni fa ed è una città ideale per chi ama fumare l'hashish perché viene prodotto lì vicino, ed hanno un fumo buonissimo e costa pochissimo. Da un punto di vista letterario credo che ormai si stia trasformando come tutti questi posti famosi in luoghi turistici, per cui non c'è più traccia dei Genet, dei Ginsberg che vivevano a Tangeri.

A.D. Quali sono stati i tuoi esordi in letteratura ancor prima delle prime pubblicazioni, quando hai cominciato a scrivere ?

D.B. Ho cominciato a scrivere verso i tredici anni. Ricordo che scrissi un romanzo erotico che purtroppo ho smarrito. Dico "purtroppo" perché mi piacerebbe rileggerlo. Forse mi fu buttato via da mia madre. Perché ho cominciato con un romanzo erotico? Perché a quell'età I'erotismo è più potente e poi perché vivevo una dimensione di claustrofobia sessuale. La mia sessualità non la potevo esprimere e allora mi sono sfogato scrivendo questo romanzo. Poi ho continuato a scrivere negli anni di liceo, soprattutto poesie. Ricordo che Elsa Morante mi aiutò. Manganelli [Giorgio Manganelli (Milano, 15 novembre 1922 – Roma, 28 maggio 1990)].a cui telefonai non mi aiutò. >>Seguita a Pagina 3

G.A.. Passi alcuni periodi dell'anno nel tuo eremo calabrese, come mai da tanti anni scegli il sud per i tuoi momenti di solitudine artistica.

D.B. Io sono romano di padre e nato a Roma, ma mia madre è tarantina per cui dentro di me c'è una parte del sud, e poi soprattutto per la magna Grecia. Quando sono andato a Taranto venti anni fa ho visto che non c'è più niente degli splendori del passato, ovverosia non c'è più nulla perché è stato tutto distrutto dall'Italsider [Importante azienda siderurgica n.d.r.]. Al di là di questo sono rimasto sempre vicino a questa dimensione materna e mi sono fermato a Rocca Imperiale, piccolo paese calabrese, perché è testimonianza di una civiltà di operosità, di gentilezza d'animo, ma soprattutto per il senso di ospitalità, ed io che venivo da una grande città ero affascinato da questo modo arcaico di raccontarsi, di vivere, di avere rapporti. Mi attraeva il fatto che nel linguaggio aulico è rimasto il termine "Sibarita" per indicare una persona dedita ai piaceri o all'erotismo indisciplinato, ma di questo oggi non è rimasto traccia, come diceva Pasolini “l'Italia è tutta omologata , a causa dei mass-media, potenti plagiatori.

A.D. Puoi dirci qualcosa sulla tua ultima pubblicazione.

D.B. Come si fa a parlare di un libro di poesia. In un romanzo c'è una trama, ci sono dei personaggi, la poesia è atemporale, è metafisica, è fuori dal tempo, fuori dalla storia. Il libro riflette degli stati d' animo, delle situazioni psicologiche, dei momenti di innamoramento, di crisi anche ideologiche infatti c'è una poesia sulla crisi del Golfo. I libri di poesia vanno letti e non parlati.

G.A.. La cultura occidentale, figlia della filosofia, è totalmente egodipendente, questo ha creato una frattura insanabile, alienante tra /' uomo e la natura, particolarmente drammatica nei grandi agglomerati urbani dove la situazione è di "Alberi violati nello zoo della città". Albert Hofmann [(Baden, 11 gennaio 1906 – Burg im Leimental, 29 aprile 2008)] in un saggio sulla cultura estatica di Eleusi descrive il ritrovato rapporto uro-boro con la natura per tutti i partecipanti, Cicerone descrive lo splendore che illuminò la sua vita dopo l'esperienza di Eleusi: "Abbiamo conosciuto i principi della vita, ed abbiamo ricevuto la dottrina del vivere non solo con letizia, ma anche con una speranza migliore nella morte"; gli sciamani indiani dicono che noi occidentali parliamo di Dio mentre loro parlano con Dio.

D.B. Dello sciamano penso tutto il bene possibile perché lui è in contatto con il divino, con il sacro. Certo noi viviamo in civiltà occidentali molto razionalizzate dove la ricerca dell'assoluto mi sembra che sia dimenticata; oggi nel mondo occidentale c'è la ricerca non dell'assoluto ma del relativo con il valore del piacere, dei soldi, del successo, queste sono le cose importanti in cui si muove l'uomo occidentale, per cui vive in modo completamente alienato anche perché il contatto con la natura non c'è più, viviamo immersi in situazioni avulse, metropolitane dove la possibilità di comunicare tra persone è ridotta all'osso.

A.D. Quali libri consiglieresti a coloro che per la prima volta si volessero avvicinare alla produzione letteraria di Dario Bellezza ?

D.B. Consiglierei dei libri che purtroppo non si trovano in circolazione come "ANGELO" o "Morte Segreta". Per quanto riguarda libri reperibili consiglierei "Invettive e licenze", "Storia di Nino", il mio ultimo libro (L'Avversario N.D.R.) e "Testamento di sangue".

G.A. Orazio nella prima epistola diceva : "la morte è il limite ultimo di tutte le cose"; penso che tutta la nostra esistenza, e il nostro scrivere, siano basati nel rendere accettabile l'ultimo respiro, nel razionalizzare il nostro, sofferente, transito terrestre. Cosa pensi della vita oltre terrena?

D.B. Nessuno è venuto a dircelo, per cui logicamente non lo so. La situazione può essere vista da due punti di vista: se uno ha una qualsiasi fede nell'al dì là, che ci crede veramente, il momento del trapasso sarà meno duro di chi non ha nessuna fede e crede che la vita finisca con la morte, comunque sono due situazioni completamente diverse a cui non so rispondere.

G.A. Nel redazionale che ho scritto per questo primo numero della rivista [Rivista Orizzonti, numero 0 - marzo 1994 - Dir. Giuseppe Aletti, Caporedattore Alessandro D'Agostini n.d.r.] si afferma che nessuna visione del mondo può prescindere da una cultura umanistica. Pensi che il degrado sociale, culturale, ed esistenziale nel quale ci troviamo è dovuto al fallimento della cultura umanistica o ad una sua mancata utilizzazione?

D.B. La cultura umanistica è stata distrutta dalla cultura tecnologica per cui noi siamo dei sopravvissuti, i poeti sono sopravvissuti ad un' epoca che non c'è quasi più perché con la tecnologia il poeta non ha nulla a che fare.

G.A. La nostra rivista si propone di dare voce ai giovani artisti nelle diverse forme ed espressioni. Cosa pensi di questa nostra iniziativa vista la precarietà nella quale vigono la poesia ed i libri in generale.

D.B. Io sono daccordissimo perché la rivista coordina idee, persone, però non deve essere faziosa nel senso che deve ospitare tutte le voci. Non bisogna fare, ovviamente, una rivista monotematica, monostilistica dove tutte le persone che scrivono uguale fanno parte della rivista. Sicuramente è qualcosa di utile senza illudersi però che la rivista possa risolvere dei problemi formali e contenutistici.

Alessandro D’Agostini & Giuseppe Aletti